L’année 2025 est à plusieurs titres, une année d’anniversaire pour la sécurité civile. Tout d’abord, celle du demi-siècle de son changement de nom, mais aussi celle de la création des ancêtres des groupes mobiles de sécurité (GMS). A la fin de la guerre d’Algérie, les personnels issus de ces groupes constitueront une des chevilles ouvrières de la protection puis la sécurité civile. L’histoire de ces grands serviteurs de l’État a été un peu oubliée.

Aux origines…

Dans la nuit du 1er novembre 1954, une vague d’attentats, que l’on nommera « la Toussaint rouge », a lieu sur l’ensemble du territoire algérien. C’est le début du soulèvement des nationalistes. Ces graves évènements confirment que les effectifs des forces de police et de gendarmerie ne sont pas suffisants pour maintenir l’ordre dans les trois départements (1) d’Algérie, composés d’immenses zones rurales. François Mitterrand, alors ministre de l’Intérieur, valide la proposition du Gouverneur général de l’Algérie de créer des goums algériens en reprenant l’exemple des goums marocains. Ces unités d’infanterie légères de l’armée d’Afrique, composées de troupes autochtones sous encadrement essentiellement français, avaient contribué à la pacification du Maroc, mais aussi aux batailles menées par la France libre lors de la seconde guerre mondiale.

Que ce soit en ville ou à la campagne, les attentats à la bombe vont éprouver les sapeurs-pompiers algériens pendant toute la durée des évènements.

La police du bled

Les goums algériens prennent la forme de groupe mobile de la police rurale par un arrêté en date du 24 janvier 1955 signé de la main de Roger Léonard, Gouverneur général de l’Algérie et sont chargés de « la police du bled (2)». L’objectif recherché (3), est avant toute chose d’occuper le terrain pour enrayer la rébellion et de contrer l’influence du front de libération nationale (FLN) dans les campagnes. Cette police de proximité, rapidement projetable sur n’importe quel point reculé de leur secteur, doit associer la population dans le maintien de la sécurité dans les villages algériens. Dans ses rangs, servent principalement des volontaires locaux et notamment des français de souche locale (4), d’anciens militaires et des anciens combattants.

Ces hommes, encadrés par des officiers et sous-officiers d’origine européenne issus de l’armée ou de la réserve, sont dotés de l’armement et de matériels légers comparable à celui d’une compagnie d’infanterie, pour une grande flexibilité d’action lors des opérations.

L’histoire des GMS est racontée à travers les yeux de Jean Ruiz, sous-officier. Rendu à la vie civile, il évoluera brillamment au sein de plusieurs directions départementales de la protection civile et terminera sa carrière en Corrèze avec le grade de colonel GMS.

Le 18 mars 1958, un arrêté, signé de Pierre Chaussade, secrétaire général du ministère de l’Algérie précise que « les unités de police, appelées ‘Groupes mobiles de police rurale’, porteront désormais le nom de ‘Groupes mobiles de sécurité’ » (5). Le modèle « GMS » est efficace sur le terrain. Rustique, mobile, sa souplesse d’emploi répond aux attentes des autorités, pour irriguer tous les points des territoires et enrayer la progression du FLN. Après les accords d’Évian en 1962, les 114 groupes mobiles de sécurité sont dissous. Une partie de leurs membres, environ 2 000 gardes, est rapatriée en France, tandis que d’autres connaitront le sort tragique des harkis. Les personnels français des cadres supérieurs et subalternes d’encadrement des groupes mobiles de sécurité en Algérie en service le 3 juillet 1962 sont constitués en cadre d’extinction du ministère de l’Intérieur – service national de la protection civile »

« Les groupes mobiles de sécurité (GMPR – GMS) ont participé à l’immense effort de l’Armée Française en Algérie, de 1955 à 1962. Premières unités supplétives de cette guerre, prédécesseurs des Harkas et des commandos, ils se sont efficacement et glorieusement battus, chaque fois que la qualité de leur commandement le leur a permis. Composés souvent de « vieux soldats », attachés à la France, ils ont généreusement versé leur sang à son service » (6).

L’adjudant-chef Saïd Yeddou (1918-2002) s’est illustré durant la seconde guerre mondiale, en Indochine, puis en Algérie au sein des GMS. De retour en France en 1962, il va être un des acteurs de la modernisation de la protection civile pendant près de 20 ans à la préfecture de Saint-Brieuc. Ses états de services émérites de combattant feront de lui le parrain de de la 313ème promotion de l’Ecole nationale des sous-officiers d’active (ENSOA). Said Yeddou sera décoré par trois présidents de la République. Ici, par le président Jacques Chirac en 2001.

Les apports des GMS au sein de la protection civile

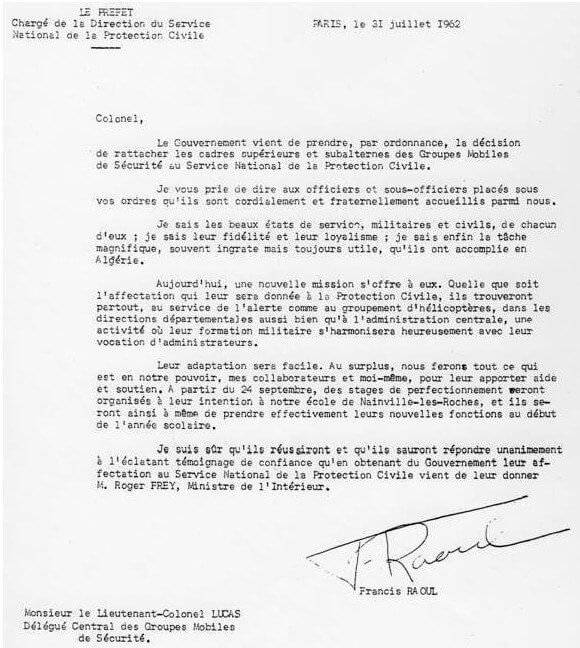

Fin juillet, le préfet Francis Raoul, directeur du service national de la protection civile (SNPC) adresse un courrier au lieutenant-colonel Lucas, délégué central des GMS, dans ces termes « Le gouvernement vient de prendre, par ordonnance, la décision de rattacher les cadres supérieurs et subalternes des groupes mobiles de sécurité (GMS) au service national de la protection civile. (….) Aujourd’hui, une nouvelle mission s’offre à eux. Quelle que soit l’affectation qui leur sera donnée à la protection civile, ils trouveront (…) une activité où leur formation militaire s’harmonisera heureusement avec leur vocation d’administrateur (…).

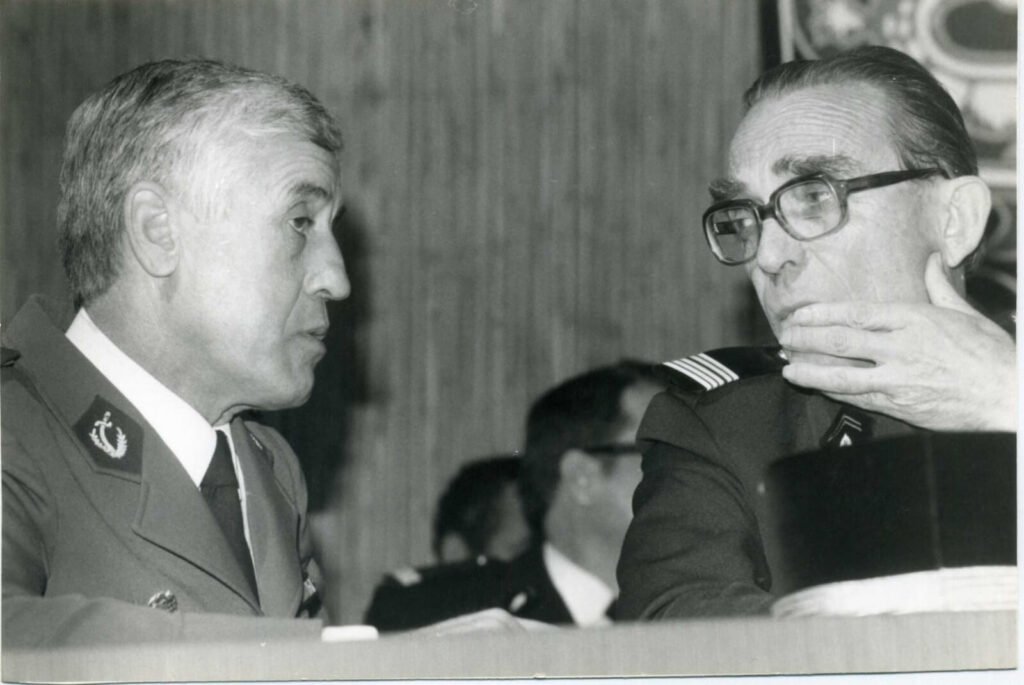

Crédit : archives Djamel Ferrand

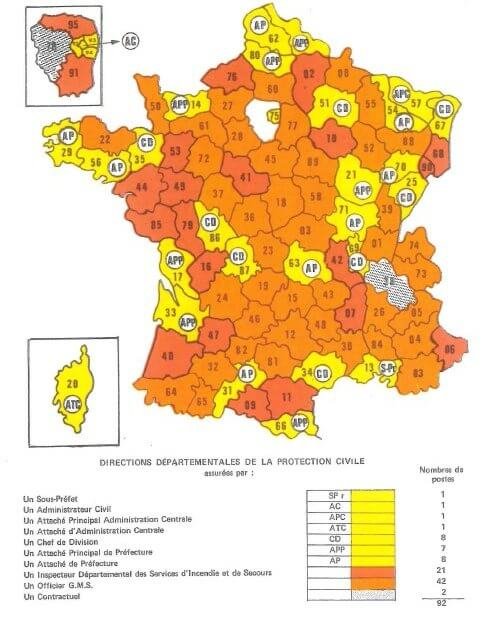

Près de 500 GMS sont affectés dans les préfectures pour renforcer les directions départementales de la protection civile dont ils vont constituer l’ossature durant quatre décennies (7). Cette intégration coïncide avec une période de transition pour la jeune organisation qu’est la protection civile. Née en 1951, elle doit adapter les structures existantes aux défis modernes, notamment ceux de la 3ème guerre mondiale qui sera atomique. Ainsi, le rôle de ces GMS ne se limite pas à une simple continuité de service, mais ils participent activement à la construction d’un système national capable de répondre aux exigences d’une société en mutation après les bouleversements de la décolonisation.

Crédit : archives Djamel Ferrand

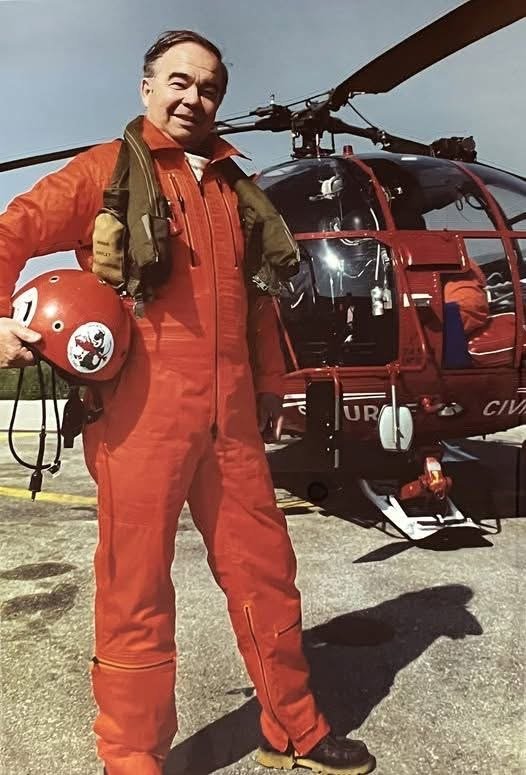

28 GMS vont servir au sein du service du déminage. A l’issue d’un stage à l’école d’application de l’aviation légère de Dax, 11 autres GMS deviennent pilotes d’hélicoptères et affectés dans les différentes bases. 12 occupent le poste de mécanicien-navigant, une dizaine de GMS exerce dans les services centraux du groupement aérien. D’autres intègrent les établissements de soutien, où leurs qualités d’organisateurs en logistique vont être profitables à la modernisation des différentes composantes du service national de la protection civile.

Enfin, certains font le choix de rejoindre les services départementaux d’incendie. A partir de 1965, 11 officiers deviennent inspecteurs départementaux des services d’incendies, avec avoir réussi le concours direct (8), d’autres bien qu’officier GMS recommenceront « au bas de l’échelle » et accéderont à l’épaulette après de multiples concours (9), comme ce fut le cas pour le colonel Caumes, directeur départemental du Vaucluse.

Le 15 août 2025, le Colonel GMS Guy Durand est décédé à l’âge de 90 ans. A son retour d’Algérie et après sa formation de pilote, il rejoint la base d’hélicoptère de la protection civile de Quimper avant de prendre les rênes en qualité de chef de base de Lorient puis Ajaccio et Nice. Il crée la base de Cannes-Mandelieu en 1991 qu’il dirige jusqu’à sa retraite six ans plus tard.

© Collection privée

Une expertise qui va modeler la lutte moderne contre les feux de forêts

Quatre GMS deviennent « adjoint opérationnel feux de forêts » aux inspecteurs départementaux en région méditerranéenne notamment dans le Var. Voulant étoffer son équipe d’encadrement, c’est à l’été 1965 que le Commandant Hourcastagné demande la mise à disposition de deux officiers GMS. Par décision du directeur du service national de la protection civile, Francis Raoul, les capitaines Egloff et Hellin sont placés en position de « missions » auprès du préfet du Var, le 1er août de la même année. Cette affectation sera suivie d’autres.

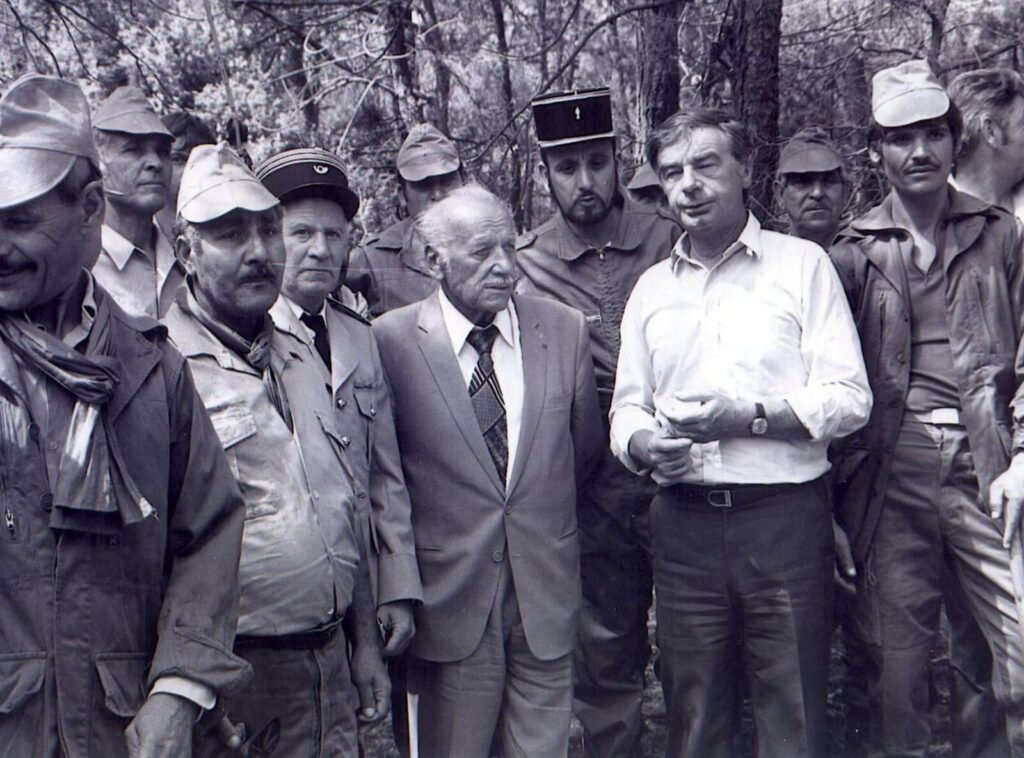

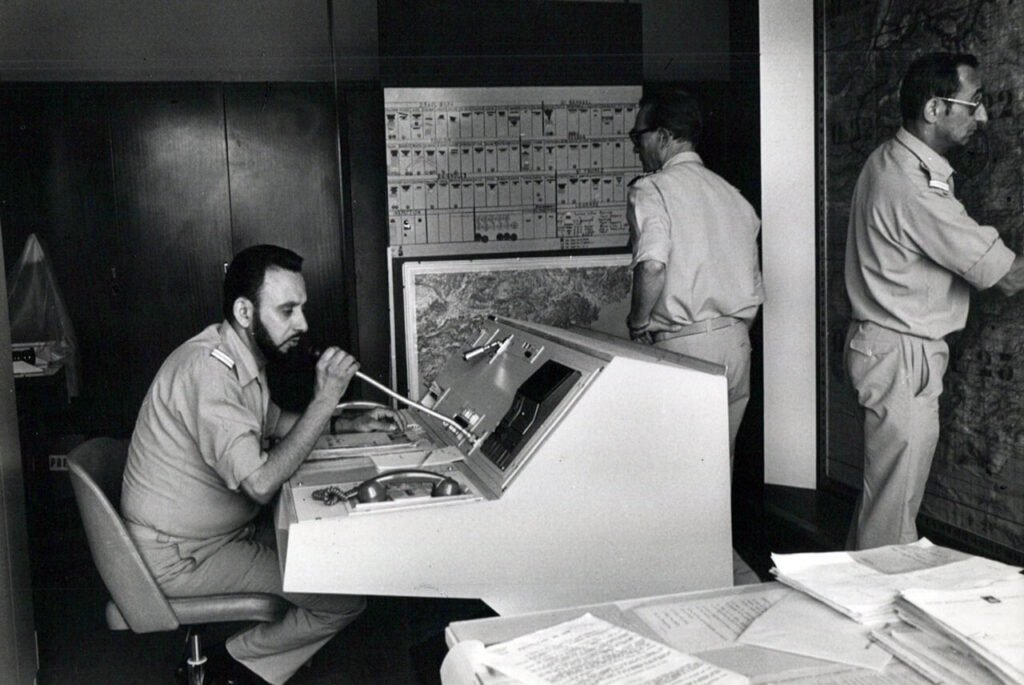

Crédit : archives Nicolas Decitre

La transposition de l’expérience acquise en Algérie (l’importance du terrain, le rôle des transmissions, la rapidité de l’alerte, les modularités des forces d’intervention, l’intérêt des moyens aériens et héliportés) va enrichir les pratiques opérationnelles des sapeurs-pompiers, dans le domaine de la lutte contre les incendies de forêts, et pose les prémices de gestion opérationnelle et de commandement moderne. Ces mêmes hommes seront à l’origine du carroyage DFCI « Nous savions lire une carte, cerner un ennemi, parler à la radio, notamment aux avions ; nous étions donc plutôt à l’aise dans le contexte feux de forêt » rappellera le Colonel Egloff (10) qui commanda le premier centre interrégional de coordination opérationnelle de la sécurité civile à Valabre (CIRCOSC) mis en place au mois de mai 1979. Onze officiers GMS en constitueront l’ossature. Le colonel Gérard Deblaise sera quant à lui le premier directeur de l’école de Valabre en 1967.

Crédit : archives Nicolas Decitre

Crédit : Collection HPSP

Crédit : Collection HPSP

Une participation aux fondations de la première unité militaire de protection civile de Brignoles

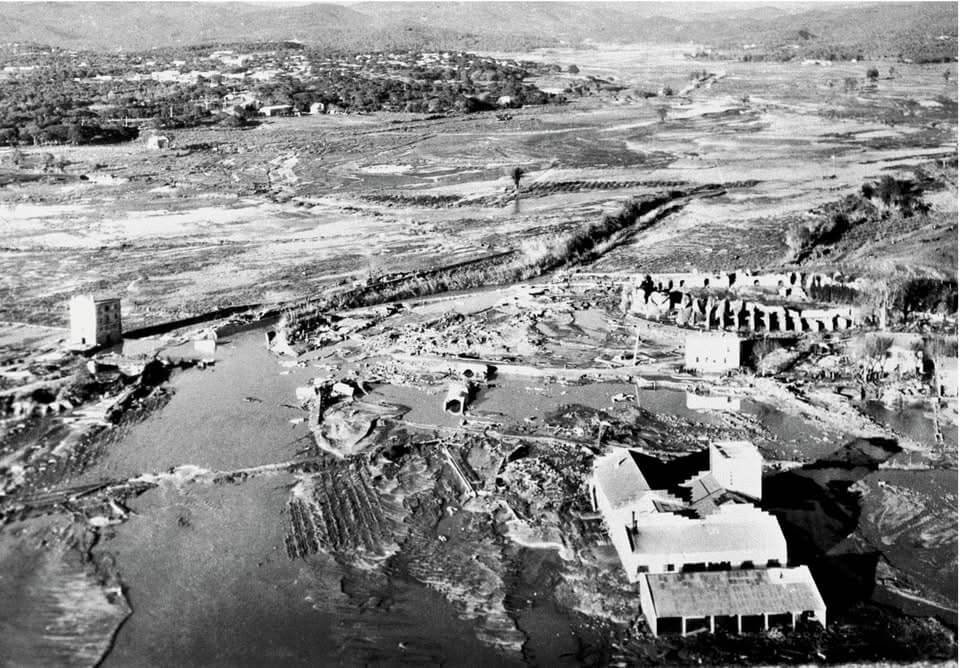

Au lendemain de la catastrophe de Malpasset, le 2 décembre 1959, le Général De Gaulle demande, lors d’un conseil de défense, d’étudier la possibilité d’engager des unités militaires dans des missions de protection civile.

Crédit : Collection HPSP

Il faut attendre 1964 pour que sa demande puisse voir le jour. Cinq années durant lesquelles, les différents états-majors vont travailler de concert pour jeter les bases d’une véritable couverture du pays par des moyens de protection civile, issus des unités militaires. La dynamique induite par la catastrophe prévoit l’implantation d’une unité par région militaire, soit un total de neuf. Mais, il reste un problème à régler, celui du personnel. Les deux unités militaires que sont le régiment de sapeurs-pompiers de Paris et le tout jeune Bataillon de marins-pompiers de Marseille, ne possèdent pas les ressources suffisantes pour encadrer ces unités. Les évènements de la guerre d’Algérie a fait naître un mouvement de contestation de la part des conscrits, opposés au service national : les objecteurs de conscience. La fin de la guerre permet de revoir leur statut et une loi du 21 décembre 1963 leur permet d’effectuer 24 mois au profit de l’intérêt national. Le gouvernement a trouvé le terreau des futures unités de la protection civile.

Dans la tenue bleue caractéristique des GMS, le colonel Ernest Lambert sera le bâtisseur et le premier directeur du camp de protection civile de Brignoles. Il est grièvement blessé au feu en 1970.

Crédit : archives SNPC

Le camp des Gaëtans

C’est sur un ancien dépôt de munitions de 30 hectares sur le hameau des Gaëtans, dans le Var que les autorités décident d’implanter la première unité de protection civile à Brignoles, dès le 13 juillet 1964. C’est dans ce camps qu’un embryon de commandement issu principalement des groupes mobiles de sécurité d’Afrique du Nord, et les objecteurs de conscience surnommés « les civilistes », vont bâtir la future unité n°7. Tous sont instruits tout d’abord par des cadres du régiment des sapeurs-pompiers de Paris, puis par 24 officiers GMS. Ces pionniers vont débroussailler, ramasser les obus qui jonchent encore le sol de l’ancien terrain militaire, installer les tentes, aménager les voies d’accès, implanter les bâtiments…

La tâche et le défi à relever sont importants mais, l’esprit et l’émulation qui règnent dans le camp, sont appréciés des autorités. Les moyens techniques dont disposent ces hommes restent rudimentaires. Une dizaine d’engins de lutte contre le feu, tous peints en vert servent à la fois pour la logistique du camp que pour les interventions auxquelles participent les « civilistes » dès l’été 1964. Leur action est saluée par les médias. En 1967, une première réforme intervient. En effet, le recours aux objecteurs de conscience, n’est plus possible en raison notamment de la présence parmi eux d’individus sectaires insoumis. Une solution est trouvée et permet d’incorporer des militaires du contingent dans l’unité de Brignoles. Les années qui suivent vont permettre de faire connaître et reconnaître les hommes de la protection puis de la sécurité civile.

Témoignage vivant du travail de longue haleine des officiers GMS, la création de l’unité d’instruction de la protection civile n°7 de Brignoles. Cette unité va former des milliers d’appelés du contingent à la lutte contre les incendies de forêts et aux sauvetages de vie humaines lors des grandes catastrophes.

Crédits : archives SNPC et collection de l’auteur.

Rappelons-nous…

Tout un chacun doit être conscient de ce que la sécurité civile d’aujourd’hui doit au savoir-faire de ces hommes. Nombreux sont les témoignages indiquant que les sapeurs-pompiers n’étaient pas très enclins à se faire « voler » la place de la gestion des catastrophes, par « des rapatriés », dans des SDIS en pleine construction. Durant plus de 40 ans, ces hommes vont construire les bases de la protection puis de la sécurité civile, cet article veut leur rendre hommage.

Crédit : Djamel Ferrand

Note de l’auteur :

Cet article est le point de départ d’une étude approfondie sur la contribution des officiers des groupes mobiles de sécurité à la protection civile. Tout contributeur à cette étude est le bienvenu.

Remerciements :

- Monsieur Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne pour nos échanges sur la carrière émérite de son père ;

- Nicolas Decitre, de l’association de préservation du patrimoine des sapeurs-pompiers du Var ;

- Le contrôleur général Jean-Marc Bedogni et le colonel hors classe Ludovic Ines de l’Entente Valabre.

Références :

(1) : Oranais, Algérois, Constantinois.

(2) : Le terme arabe bled désigne « la ville », « la région », mais aussi « le pays » ; pour les citadins, il signifie « le centre-ville ». Lorsqu’il est employé par des émigrés vers des pays francophones, il signifie « le pays d’origine » ou « Le village d’origine ».

(3) : Le général Massu les nommera « les premières unités supplétives de cette guerre ».

(4) : Le terme est alors utilisé pour distinguer les pieds-noirs des Algériens de souche alors citoyens français. Il est utilisé depuis le XIXème siècle pour désigner des colons installés de longue date.

(5) : La consultation des visas du texte ne donne pas de véritable explication de ce changement.

(6) : Préface par le général Jacques Massu du livre rédigé par Claude Bréjot « historique des groupes mobiles de sécurité en Algérie. 1955-1962).

(7) : 26 d’entre eux occuperont immédiatement les fonctions de directeurs départementaux. Ils seront 76 à exercer cette responsabilité entre 1975 et 1980.

(8) : Quatre exercent la responsabilité en faisant fonction. Une vingtaine d’autres servira également dans les SDI.

(9) : Il n’est pas rare que les GMS aient deux carrières parallèles, une relative à leur cadre d’emploi (en cours d’extinction) de GMS et une de sapeur-pompier volontaire.

(10) : In Valabre 1963-2013, livre de Jérôme Boulanger édité par l’Entente en 2013.

Dessin d’illustration : Matthieu Robert.

Nos partenaires

Nos partenaires

Très belle article sur l’histoire de cette unité.

Au plaisir de lire une suite…