Dans les environnements les plus hostiles, là où l’air devient un ennemi, l’Appareil Respiratoire Isolant (ARI) n’est pas seulement un outil : c’est un rempart vital.

Mais ce rempart, aussi indispensable soit-il, impose un tribut silencieux. Il influence — parfois lourdement — notre manière de percevoir, d’analyser et de décider. Trop souvent relégués au second plan, les effets du stress et des contraintes physiologiques liées au port de l’ARI méritent pourtant toute notre attention.

Car mieux les comprendre, c’est mieux s’y préparer. Ce qui suit est un regard croisé sur ce que vivent nos corps et nos esprits sous pression.

L’ARI : allié vital… et source de perturbations

L’ARI nous isole des gaz et fumées toxiques et mortels, certes, mais au prix de quelques effets secondaires non négligeables. Il alourdit notre charge (jusqu’à 18kg avec tout l’équipement) ; il gêne la respiration, même sous pression positive ; il réduit nos capacités sensorielles, aussi bien auditives que visuelles ; il perturbe notre thermorégulation ; il induit un sentiment d’isolement, presque claustrophobique.

Le Guide des Techniques Opérationnelles « Engagement en milieu vicié » nous rappelle que ces facteurs peuvent provoquer très vite une hypercapnie (excès de gaz carbonique, voir la partie “zoom sur…” plus bas), accélérer notre rythme cardiaque, générer une sudation excessive, voire engendrer une fatigue prématurée. Autant d’éléments qui ne facilitent ni la lucidité, ni la décision rapide en situation tendue.

Zoom sur… l’espace mort et la réinspiration : un piège invisible

Sous le masque, un phénomène méconnu peut compromettre notre endurance sans que l’on s’en rende compte : c’est l’augmentation de l’espace mort respiratoire.

En temps normal, une partie de l’air qu’on inspire ne participe pas aux échanges gazeux avec le sang — on appelle ça l’espace mort, environ 150 ml chez l’adulte. Mais avec un Appareil de Protection Respiratoire APR, cet espace mort augmente, car une portion de l’air reste piégée dans le masque. Résultat : une partie du CO₂ que l’on vient d’expirer est réinhalée à l’inspiration suivante. C’est ce qu’on appelle la réinspiration.

Ce phénomène augmente artificiellement la concentration de dioxyde de carbone dans le sang, ce qui déclenche un réflexe d’hyperventilation, parfois même sans effort physique intense. Cette surconsommation d’air n’est pas anodine : elle écourte le temps d’engagement, augmente la fatigue et peut accentuer la panique chez un porteur insuffisamment préparé.

Connaître ce phénomène, c’est déjà mieux le gérer : respirer plus bas, plus lentement, et adapter ses efforts en conséquence permet de limiter cet effet invisible… mais bien réel.

Stress opérationnel : un filtre déformant

Dès l’instant où un pompier entre dans un milieu toxique, son système nerveux réagit : c’est le stress aigu, le réflexe de survie. Plus ou moins important selon son expérience, son entraînement, sa réponse naturelle au stress… Ce mécanisme, s’il prépare au danger, peut aussi brouiller notre lecture de la situation : notre attention se rétrécit (vision tunnel), la mémoire immédiate flanche (on oublie les consignes), des biais cognitifs surgissent (mauvaise évaluation des risques), la communication devient chaotique (ordres tronqués ou inaudibles).

Sous ARI, ces perturbations s’intensifient : le souffle saccadé résonne, la soupape rythme l’effort, le casque étouffe les sons. Et tout autour : fumées, flammes, chaleur et bruits assourdissants viennent saturer nos sens. Le système nerveux, en surcharge, peine à rester rationnel.

D’où l’utilité de faire un point de situation sur sa “présence”, la météo intérieure, outil simple mais efficace et point de départ de notre état interne. Faire un stop de quelques secondes afin de se rendre compte de son état émotionnel et physique et de faire des choix en conséquence selon son niveau d’activation (le fameux état de flow, l’instant ou je suis plongé totalement dans mon activité).

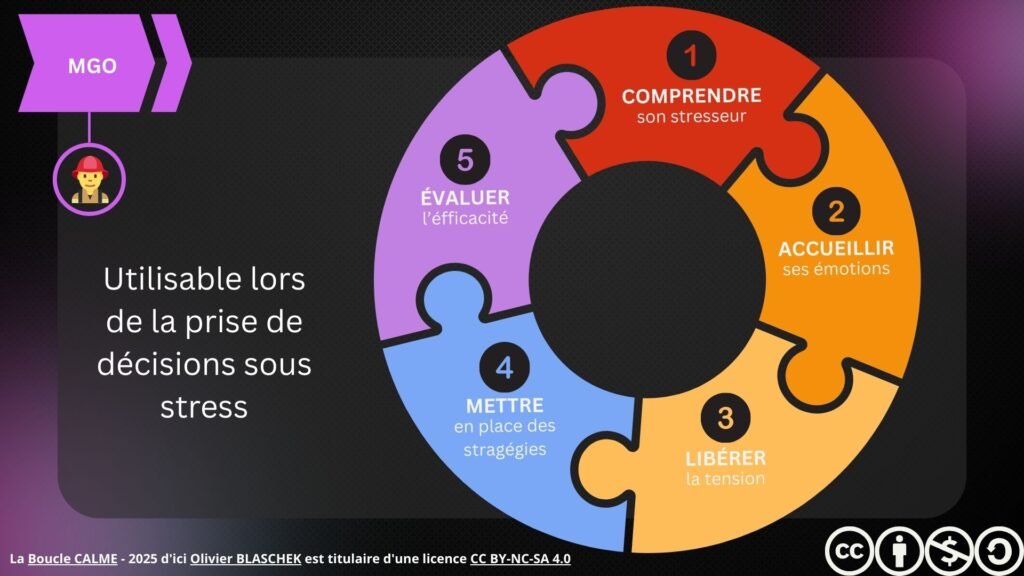

La boucle C.A.L.M.E

Cet acronyme est une méthode que j’ai développé en lien avec la préparation mentale et le terrain, permettant de “poser le jeu”, à utiliser face à une situation exigeante, difficile, imprévisible. C’est la possibilité de sortir d’un pilote automatique pour avancer en sortant du brouillard.

Elle se définit comme suit :

C = Comprendre son stresseur

A = Accepter les émotions ressenties

L = Libérer les tensions

M = Mesures stratégiques

E = Évaluer l’efficacité de ses actions

Contexte et application sur le terrain : un sapeur-pompier engagé dans une reconnaissance sous ARI dans un appartement enfumé au 2ᵉ étage. Il est en binôme, la visibilité est quasi nulle, la température monte, et le rythme cardiaque s’accélère. Il monte en charge émotionnelle.

Il conscientise ses états internes par une météo intérieure et active la boucle CALME en utilisant un dialogue interne.

1. Comprendre le stresseur

« Je sens que je perds mes repères, que ma respiration s’accélère. Je reconnais que c’est lié à la chaleur, au manque de visibilité, au bruit de mon souffle et à la sensation d’enfermement. »

But : identifier la cause du stress, et ne pas la confondre avec une urgence vitale fictive.

Bénéfice : début de prise de contrôle → sortie du pilotage automatique.

2. Accepter l’émotion

« Je ne vois absolument rien, j’ai peur de perdre mes repères, je suis stressé, c’est normal ici. Mon corps réagit à la menace perçue. Je n’ai pas besoin de lutter contre cette sensation, juste de la traverser. »

But : ne pas entrer en panique face au stress ou à la peur. L’émotion est une information, pas un ordre.

Bénéfice : désescalade émotionnelle, prévention du débordement.

3. Libérer la tension

Le pompier réalise un cycle respiratoire maîtrisé : inspiration nasale 3 secondes, expiration buccale lente 6 secondes, répétée 2 fois en tenant sa position. Il en profite pour poser une main sur sa ceinture (ancrage sensoriel simple) et poursuit une analyse de l’ambiance thermique, de sa progression…

But : relancer le système parasympathique, casser la spirale montante du stress.

Bénéfice : décrue de l’activation sympathique → retour de la disponibilité mentale.

4. Mesures stratégiques

Il annonce à son binôme : « Je reprends le point fixe une seconde, besoin de stabiliser ma ventilation. »

Il décide de ralentir l’allure, se rapproche du mur porteur pour garder un contact physique de repère, et recentre son attention sur les points clés de progression (portes, chaleur au sol, sons éventuels).

But : remettre du contrôle, reprendre une posture active plutôt que réactive.

Bénéfice : reprise de l’agir utile et fonctionnel → efficacité restaurée.

5. Évaluation rapide

Il fait un rapide état des lieux internes : « Est-ce que ma respiration est revenue à un rythme normal ? Est-ce que mon esprit est à nouveau focalisé ? Ai-je repris une posture tactique claire ? »

But : valider le retour au calme fonctionnel, ou recommencer la boucle si nécessaire.

Bénéfice : renforcement de la confiance en soi → boucle vertueuse d’ajustement et de progression.

Résultat

Le pompier a évité l’effet tunnel, repris une respiration efficace, gardé la communication avec son binôme et poursuivi la mission en sécurité. Grâce à cette boucle rapide, il n’a pas subi son stress, il l’a encadré. De plus, il a évité cette fameuse perte de lucidité induite par les perturbateurs physiologiques et gagne en prise de décisions cohérentes.

Quand l’erreur guette nos choix

Stress + contrainte physique = surcharge mentale

Ce cocktail réduit nos capacités de raisonnement : on n’évalue plus correctement les options. On agit par automatisme, en suivant des routines parfois inadéquates. On passe à côté des signes faibles (un crépitement, des sons réduits, des rolls, … qui précèdent un phénomène thermique, par exemple).

Notre perception du temps devient floue : 10 minutes peuvent paraître 2… ou 20. Dans ces moments-là, notre cerveau rationnel (le cortex préfrontal) passe le relais à notre cerveau émotionnel (le système limbique). Réagir devient instinctif, impulsif — et parfois inadapté. C’est un mécanisme naturel, mais risqué dans le chaos d’un incendie.

Mieux décider : comprendre, s’entraîner, respirer

Connaître son ARI, ce n’est pas juste savoir où est la soupape à la demande ou lire sa pression. C’est aussi comprendre comment cet outil agit sur notre respiration, notre température, notre stress. L’accoutumance est importante, les manœuvres sont là pour nous le rappeler. Voici quelques pistes concrètes à explorer :

- Créer des entraînements réalistes et stressants : parcours ARI avec sons perturbants, lumières stroboscopiques, consignes évolutives ;

- Travailler sa respiration en condition réelle : apprendre à ventiler lentement, à récupérer efficacement ;

- Reconnaître les pièges cognitifs : se former aux signaux faibles, à la prise de décision sous tension ;

- Débriefer autrement : analyser chaque mission avec la question “était-ce une décision ou une simple réaction ?”.

La lucidité tactique : entre cognition adaptative et mémoire du geste

La prise de décision en intervention ne repose pas uniquement sur la logique rationnelle. Dans l’urgence, le cerveau mobilise ce qu’on appelle « la cognition adaptative » : une forme de pensée rapide, intuitive, forgée par l’expérience. C’est le « je ne sais pas pourquoi, mais je sens que c’est par là ».

Cette lucidité ne tombe pas du ciel : elle est le fruit d’un long travail d’exposition à des situations complexes et d’une bonne connaissance de soi. À cela s’ajoute la mémoire procédurale, ou mémoire du corps : ce sont les gestes automatiques, appris et répétés, qui prennent le relais quand le mental décroche.

D’où l’importance de varier les scénarios d’entraînement, d’induire des imprévus, de complexifier les parcours. Il ne s’agit plus seulement de réussir un exercice, mais de maintenir une clarté d’esprit dans l’incertitude.

Préparation mentale : 3 techniques avancées pour conserver sa lucidité

1. Imagerie inversée

Plutôt que de visualiser une action réussie, on s’imagine en train de vivre une situation de perte de contrôle (essoufflement, perte de repères, fuite sur le circuit…). L’objectif est de créer une tolérance émotionnelle anticipée.

2. Micro-reset cognitif

Pause ultra-courte (10 à 15 sec) dans l’action, pour recentrer son attention : ancrage sensoriel, souffle lent, mot-clé interne.

3. Prévisualisation stratégique à rebours

Avant une mission à haut risque, on imagine le moment du retour au Centre de Secours, en train de raconter comment on a agi efficacement. Ce biais cognitif de projection influence positivement les actions en temps réel.

Le pompier de demain : un athlète du corps, du cœur et de l’esprit ?

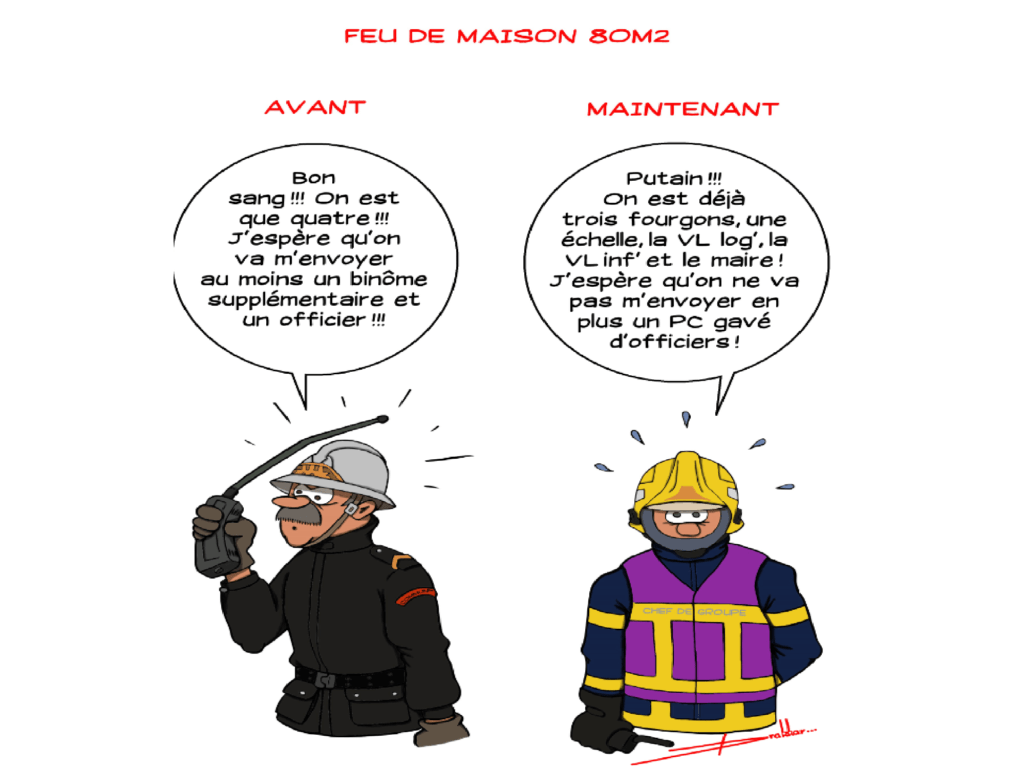

Le pompier de demain n’est pas seulement un professionnel du risque : il peut s’apparenter à un athlète global, entraîné à mobiliser son corps, à clarifier son mental et à aligner son action sur une intention forte. Chaque fois qu’il enfile un ARI, il entre dans une interface entre la vie et la mort, entre l’instinct et la lucidité. Certes, les interventions risquées diminuent et c’est un point important car cela impacte l’expérience, la réduisant et faisant perdre certains réflexes.

Les dernières avancées en neurosciences appliquées au stress montrent que l’entraînement répété en environnement contraint modifie la structure cérébrale : on parle de « neuroplasticité adaptative ». Des études comme celle de McEwen (2007) ou Arnsten (2015) démontrent que des expositions contrôlées à des situations complexes permettent de renforcer les circuits du cortex préfrontal — ceux de la décision consciente — tout en diminuant la réactivité excessive de l’amygdale, siège de l’émotion (Costafreda, Brammer, David et Fu).

Dans ce cadre, le port de l’ARI devient un outil de développement cognitif et émotionnel, bien au-delà de l’aspect professionnel. Travailler sa respiration en stress, c’est apprendre à gérer un conflit sans monter en pression. Repérer ses biais décisionnels dans une intervention, c’est mieux écouter dans la vie civile. Le pompier de demain ne se contentera pas de maîtriser un feu : il cherchera à se maîtriser lui-même. Non par égo, mais par éthique. Pour mieux protéger, il faut d’abord mieux se connaître.

Ce pompier-là sera un humain en croissance, pour qui chaque mission devient une opportunité de devenir plus stable, plus lucide, plus aligné.

Sources scientifiques

- DGSCGC – Ministère de l’Intérieur (2022). Guide national des techniques opérationnelles : Engagement en milieu vicié.

- ENSOSP – Dossier thématique (2021). Stress, prise de décision et engagement opérationnel.

- La boucle C.A.L.M.E – Olivier BLASCHEK https://yogalkemia.com/methodes-pour rester-efficace-sous-pression-protocole-calme/- Institut de Recherche Biomédicaledes Armées (IRBA). (2019). Préparation mentale et performance du combattant.

- Pelissier, C. (2017). L’entraînement au stress dans les unités d’élite : entre physiologie et psychologie.

- Mikolajczak, Quoidbach, Kotsou, Nélis – Les compétences émotionnelles – Dunod

Nos partenaires

Nos partenaires