Obligations réglementaires mais enjeux humains

Chaque année, l’entretien professionnel revient comme un rituel RH encadré par la réglementation. Pour les SIS, comme pour la fonction publique territoriale, c’est le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux qui encadre le déroulement de l’entretien.

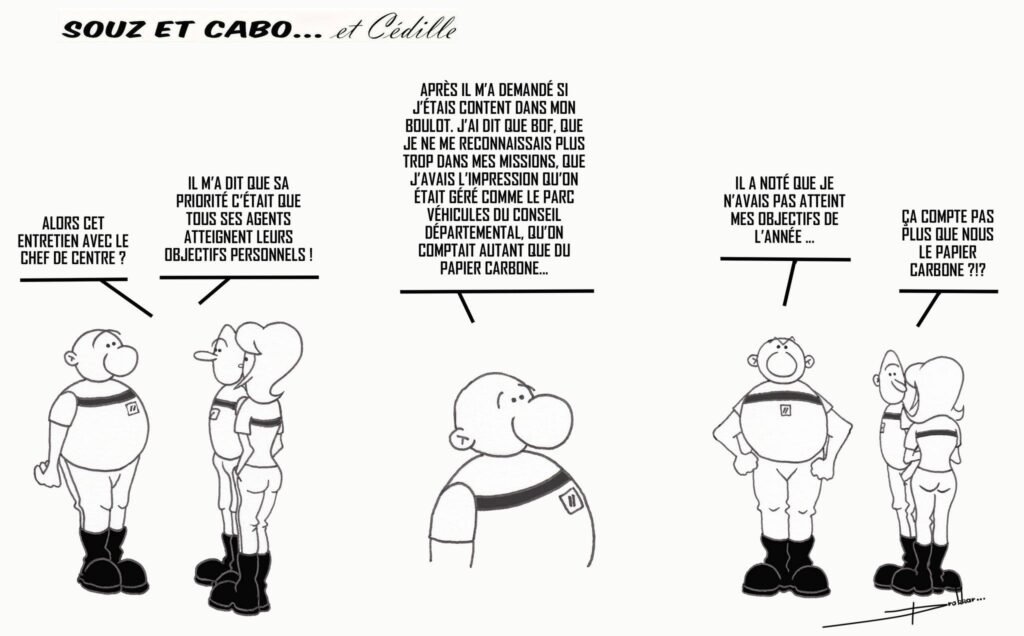

Mais derrière cette obligation réglementaire se joue autre chose qu’un simple acte administratif : une rencontre. Parfois attendue, parfois redoutée, l’entretien professionnel relève avant tout d’une rencontre entre un évaluateur et un évalué. Et c’est précisément là que se niche tout l’intérêt – ou le danger – de cet exercice.

Cet article abordera dans un premier temps l’esprit et l’approche globale qui doit prévaloir puis, dans un second article, un rappel des obligations réglementaires auxquelles chaque évaluateur doit souscrire.

L’esprit et la stratégie de l’entretien professionnel : comment évaluer ?

L’entretien est censé évaluer la qualité du travail réalisé au cours de l’année passé et fixer des objectifs pour l’année à venir. Mais il faut reconnaître une chose : évaluer, c’est compliqué. Ainsi bien souvent, en cas de désaccord, il s’agira surtout pour chacune des parties d’emporter le morceau et de convaincre de sa bonne foi. En effet, pour évaluer le travail réalisé, nous pouvons nous baser sur deux aspects : des données objectives et du ressenti.

Concernant les données, la loi de Goodhart précise : « quand une mesure devient un objectif, elle cesse d’être une bonne mesure« , car elle devient sujette à des manipulations, directes (trucage des chiffres) ou indirectes (travailler uniquement à améliorer cette mesure).

Par exemple, si vous fixez comme objectif à un collègue du service formation que les FMA du CS doivent toutes être finalisées avant une certaine date, comment êtes vous certains qu’elles le soient correctement. Remplir un tableau Excel ne garantit pas la qualité du contenu. Il faut éviter l’écueil du vernis. Il est plus simple de mesurer un temps de travail qu’un investissement réel.

Concernant la part de ressenti, elle est tout aussi dangereuse. Le chef, seul, n’a qu’un angle de vue. L’allégorie de la caverne de Socrate nous rappelle que notre perception est limitée. Chacun croit voir la réalité, alors qu’il n’en voit qu’une projection. Ainsi, le chef devrait, pour avoir une idée la plus complète de la réalité de la valeur professionnelle d’un agent, solliciter les avis de tous les agents qui travaillent avec lui. Supérieurs hiérarchiques certes mais aussi collègues du quotidien et subalternes. C’est l’évaluation à 360 degrés. N’importe quel homme du rang voit tous les jours les sous-officiers à la tâche et il sait parfaitement lequel est le plus investi et rigoureux par exemple. Cette information parvient-elle au chef de centre ?

“Que de révoltes, de rancunes, de fautes graves engageant parfois la vie entière, résultent d’une première punition infligée injustement ou à la légère, à défaut, presque toujours d’une connaissance suffisante de l’individu qu’elle frappe !”. (Maréchal Lyautey, le rôle social de l’officier)

Ainsi, évaluer avec justesse la valeur professionnelle d’un agent devient un casse-tête. Combien de collègues d’ailleurs garderont la cicatrice d’un entretien injuste ? Pendant combien de temps ?

Alors, puisque le passé est compliqué à évaluer, pourquoi ne pas déplacer sa focale non plus sur le passé mais vers l’avenir ? Après tout ce qui est fait est fait, on ne peut plus y revenir. Le futur, lui, reste à construire.

Évaluer c’est bien mais motiver c’est mieux

D’après Albert Einstein « Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire qu’il est stupide« . Un bon chef n’est pas un magicien. Il ne s’agit pas de transformer un collègue et de lui demander de développer des compétences hors de son champ. Bien sûr, nous pouvons parfois accompagner quelqu’un à développer des compétences qu’il ne soupçonnait ou à avoir confiance en lui mais ce n’est pas du tout la norme. C’est très rare. Nous sommes tous adultes et avons déjà un vécu et une expérience. Le chef doit privilégier l’identification la plus complète des talents là où ils sont, et de les développer avec lucidité. Les compétences évoluent, bien sûr, mais pas par décret. La lucidité doit rester la boussole.

Il ne s’agit pas de dire à l’évalué ce qu’il doit ou peut faire, mais de réfléchir avec lui à ce qu’il peut devenir. Il doit ressortir motivé, pas démoralisé. Passer trop de temps sur les manques est contre-productif. Cela mine la confiance, sans pour autant corriger les lacunes. À force de pointer ce qui ne va pas, on finit par éteindre ce qui allait bien. En effet, à niveau d’intensité égal, les remarques négatives ont plus d’effet que les positives. C’est le biais de négativité. Notre cerveau est plus attentif aux menaces éventuelles, il y donne plus d’importance. Certaines études disent qu’il faudrait au moins cinq compliments pour compenser une critique.

Le chef doit donc garder les critiques négatives aux choses essentielles pour ne pas compromettre l’avenir mais au contraire le permettre. Il doit donc pointer ce qui fonctionne bien et y consacrer autant de temps. Pour reprendre la formule d’Albert Einstein et la transposer aux sapeurs-pompiers, mieux vaut encourager les SAV à nager et les SMP à grimper que l’inverse. Cela paraît évident dans le domaine opérationnel mais ça me semble ne pas encore être le cas partout dans les services fonctionnels.

Adapter le rythme et la forme

Bien souvent, les grilles d’entretien sont composées de cases à cocher pour évaluer les compétences listées. L’évaluateur a le choix entre plusieurs niveaux de satisfaction. Ces grilles ont vocation à faciliter et harmoniser le travail des évaluateurs avant tout. Lui permettent-elles de motiver un agent et de l’aider à améliorer ce qu’il doit ? Je ne crois pas. Qui n’a pas entendu “je ne te mets pas le maximum car je ne serai pas crédible” ou bien « si je mets le maximum il n’y aura plus rien à améliorer« . En y réfléchissant, chacun conviendra du côté ubuesque qu’il peut y avoir et que chacun a malheureusement vécu un jour quel que soit le côté du bureau où il se trouve.

Le piège des grilles d’évaluation, c’est leur facilité. On coche, on classe, on rédige une « belle copie », comme à l’école. Sauf qu’ici, nous sommes adultes et plus enfants. Un entretien ne devrait pas enfermer dans une case, mais ouvrir un espace de dialogue.

Un jour, un caporal que j’évaluais attendait patiemment que j’ai terminé de cocher les cases ; à chaque ligne où je n’avais pas mis le maximum, il me posa la question : « que dois je faire concrètement ici pour avoir le maximum dans un an ? « . Il m’expliquait avoir cet objectif et me demandait les conseils qu’il comptait s’appliquer à réaliser le plus scrupuleusement possible. Ce collègue venait de démontrer les limites de l’exercice en l’état.

Je crois donc que les grilles doivent servir de repère pour s’assurer de balayer les différents thèmes possibles. A chaque thème, l’évaluateur devrait faire l’effort de rédiger son appréciation littérale pour plusieurs raisons. Premièrement cela demande un effort. L’évalué, dont le travail d’une année est jugée, ne le mérite-t-il pas ? Deuxièmement, écrire sa réflexion c’est avant tout réfléchir et l’élaborer. L’évalué ne le mérite-t-il pas non plus ? Enfin, quelle place donner à l’écrit, à l’oral ? L’écrit doit les extrêmes c’est-à-dire les fautes et les manquements graves mais aussi les réussites exceptionnelles. Dans les deux cas, l’avenir saura les utiliser à bon escient comme ascenseur ou frein en cas de répétition. L’oral, lui, permet de son côté, la nuance et l’espoir. Les écrits restent, les paroles s’envolent.

Enfin, posons la question du rythme et du collectif. Faut-il évaluer chaque année de manière identique ? Certains projets prennent du temps et se font en équipe. Il faut sans doute adapter la temporalité et l’entretien individuel (collectif ?) à la réalité du terrain.

Conclusion : demain se construit pendant l’entretien

L’entretien d’évaluation, s’il est bien mené, n’est pas un simple passage obligé. C’est un acte managérial fort, un outil de reconnaissance et de projection. Il peut être un moment décisif, non pas pour façonner l’avenir d’un agent à l’avance, mais pour lui donner les moyens d’y prendre part pleinement. Le chef a la responsabilité de tenir son rôle.

Plutôt que de se soucier de cocher les bonnes cases, ne doit-il pas plutôt lever le nez de sa feuille et partir à la rencontre de son collègue, de ses forces et de ses difficultés. Ne doit-il pas écouter plus que parler ? Difficile, mais plus riche en réalité. Un entretien d’évaluation professionnelle n’est pas un contrôle technique tout simplement parce qu’un collègue n’est pas une voiture.

Nos partenaires

Nos partenaires